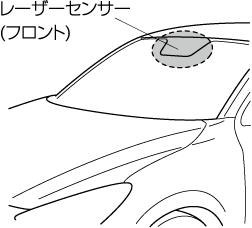

レーザーセンサー (フロント) について

この車両にはレーザーセンサー (フロント) が装備されています。レーザーセンサー (フロント) は次のシステムが共有しています。

-

スマートシティブレーキサポート (SCBS)

-

AT誤発進抑制制御

-

スマートブレーキサポート (SBS)

レーザーセンサー (フロント) は、フロントガラスの上のルームミラー付近に設置されています。

各システムの正しい作動のため、レーザーセンサー (フロント) 付近のフロントガラス表面は、いつもきれいにしておいてください。

-

各システムの正しい作動のため、次のことをお守りください。

-

いつもフロントガラスをきれいにしてください。

-

フロントガラス表面にステッカー (透明なものを含む) などを貼り付けないでください。

-

飛び石などでフロントガラスのレーザーセンサー (フロント) 周辺に傷などが認められるときは、ただちに各システムの使用を停止し、必ずマツダ販売店で点検を受けてください。

作動を停止させるときは次のページを参照してください。

→参照「設定変更 (カスタマイズ機能)」

-

フロントガラスにガラスコーティング剤などを使用しないでください。

-

フロントガラスやフロントワイパーを交換する際は、マツダ販売店に相談してください。

-

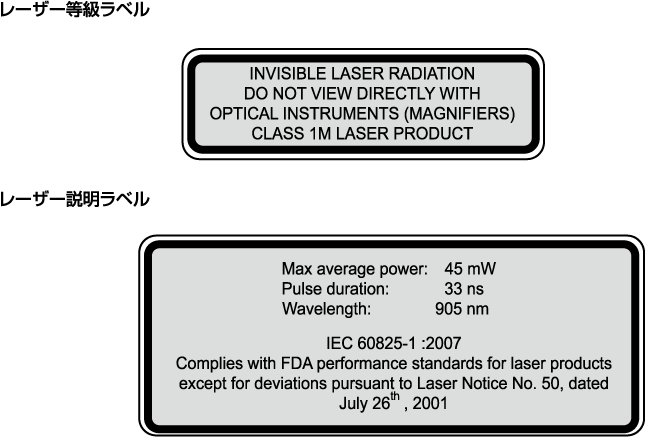

センサーは絶対に取り外さないでください。

-

取り外したセンサーはIEC 60825-1規格におけるレーザー等級1Mの条件を満たしませんので、目に対する安全を保証できません。

-

センサーから100 mm以内の距離で、拡大鏡・顕微鏡・対物レンズなど拡大機能がある光学機器を使用して、センサーをのぞき込まないでください。

-

レーザーセンサー放射線データ

最大平均出力: 45 mW

パルス幅: 33 ns

波長: 905 nm

発散角 (水平×垂直): 28°×12°

次のような場合は、レーザーセンサー (フロント) が前方車や障害物を検知できず、各システムが正常に作動しない場合があります。

-

フロントガラスが汚れているとき

-

ルーフレールなどを装着してレーザーセンサー (フロント) をおおうような長尺物をのせたとき

-

前方車の排気ガス、砂や雪、マンホールやグレーチングなどからの水蒸気などによる煙、水しぶきが巻きあがっているとき

飛び石などでフロントガラスに傷などが認められるときは、フロントガラスを必ず交換してください。交換する際は、マツダ販売店にご相談ください。

はじめにお読みください

はじめにお読みください